Контрактура голеностопного сустава: причины, симптомы и современные подходы к лечению

Что такое контрактура голеностопного сустава

Контрактура (от лат. contractura — сокращение) голеностопного сустава — это стойкое ограничение объёма движений, возникающее в результате патологического укорочения или рубцевания мягких тканей, окружающих сустав: мышц, сухожилий, связок, суставной капсулы или кожи.

Контрактура относится к категории так называемых «сократительных» изменений тканей — когда они теряют эластичность, уплотняются, фиброзируются и «тянут» соседние структуры.

В области голеностопного сустава это проявляется ограничением дорсального сгибания (подъём стопы вверх) или плантарного сгибания (опускание стопы вниз), что значительно влияет на походку, равновесие и функцию нижней конечности.

Причины возникновения

Основные причины контрактуры голеностопного сустава можно разделить на несколько групп:

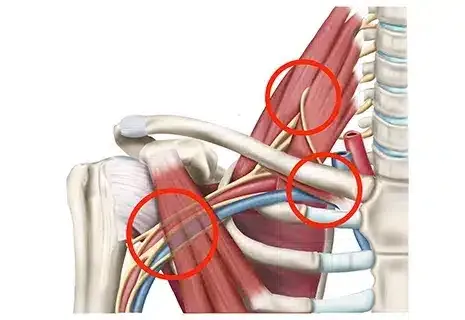

Травматические / ортопедические:

- Переломы костей голени или стопы (в том числе таранной и плюсневых костей), при которых длительная иммобилизация или смещение костных фрагментов вызывают укорочение тканей и ограничение подвижности.

- Повреждения связок и сухожилий, длительная фиксация сустава гипсом или ортезом — без активации мышц происходит «укорочение» тканей.

- Ожоги с рубцеванием кожи и мягких тканей в области сустава — рубец не растягивается и создаёт механическое препятствие для движения.

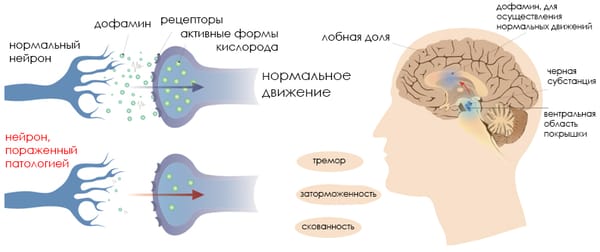

Неврологические:

- ДЦП, инсульт, периферические невропатии — состояния, при которых нарушается тонус мышц, развивается спастика или гипотония, что ведёт к их укорочению и формированию контрактуры.

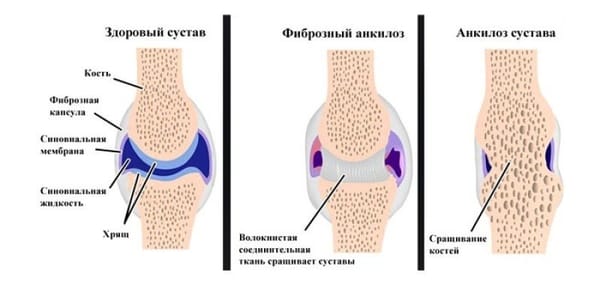

Воспалительные / дегенеративные:

- Ревматоидный артрит, подагра, инфекционные артриты — вызывают воспаление капсулы и разрушение суставных поверхностей.

- Остеоартроз — дегенерация хрящевой ткани сопровождается снижением амплитуды движений и фиброзом окружающих структур.

Анатомические / врождённые:

- Врождённые деформации (например, косолапость) или дисплазия соединительной ткани нарушают биомеханику и предрасполагают к развитию контрактуры.

- Укорочение ахиллова сухожилия — частая причина ограничения тыльного сгибания стопы и компенсаторных изменений походки.

Иммобилизация и бездействие:

- Длительное пребывание в неподвижном состоянии, постельный режим, отсутствие физической активности.

- После операций или травм — если сустав был долго зафиксирован без последующей реабилитации, создаются условия для развития контрактуры.

Клиническая картина: симптомы и последствия

Контрактура голеностопного сустава проявляется следующими признаками:

- Ограничение активных и пассивных движений — например, невозможность поднять стопу до нормального угла.

- Скованность, ощущение «заклинивания» в суставе.

- Боль при движении, нагрузке или ходьбе.

- Изменение походки: хромота, неполная опора на стопу, ходьба на носках или пятках.

- Неестественное положение стопы в покое — как результат компенсации.

- Атрофия икроножных или малоберцовых мышц из-за снижения активности.

- Вторичные последствия: нарушение биомеханики, перегрузка других суставов, хронический болевой синдром, деформации.

Клинические степени контрактуры:

- 1 степень — ограничение движений до 10–15° от нормы, минимальные функциональные нарушения.

- 2 степень — ограничение на 15–30°, хромота, снижение опороспособности.

- 3 степень — ограничение более чем на 30°, деформация стопы, невозможность нормальной ходьбы.

Различают динамическую форму (при повышенном мышечном тонусе) и статическую (при рубцовых изменениях и укорочении тканей).

Диагностика

Для постановки диагноза применяются:

- Анамнез: сведения о травмах, операциях, периодах иммобилизации, неврологических заболеваниях.

- Физикальное обследование: оценка амплитуды активных и пассивных движений (с помощью гоніометра), силы и тонуса мышц.

- Инструментальные методы:

- рентген — для анализа костных структур;

- УЗИ или МРТ — для оценки мягких тканей, сухожилий и связок;

- при подозрении на неврологическую природу — электромиография.

Современные подходы к лечению

Консервативная терапия:

- Физическая терапия — постепенное растяжение укороченных тканей, активные и пассивные упражнения для увеличения тыльного и подошвенного сгибания, тренировка баланса и проприоцепции.

- Мобилизация сустава и мануальная терапия — восстановление подвижности и снижение болевого синдрома.

- Ортезы, шины, динамическое растяжение (splinting) — фиксация сустава в функциональном положении для предотвращения повторного укорочения тканей.

- Серийное гипсование или длительная ортопедическая фиксация применяются при выраженной спастике.

- Медикаменты: обезболивающие, нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты.

- Регулярность движений — ключевой фактор успеха: чем раньше начата активизация, тем выше вероятность восстановления функции.

Хирургическое лечение:

Показано при тяжёлых и застарелых формах контрактуры:

- Рассечение или удлинение мышц и сухожилий (например, при эквинус-контрактуре).

- Капсулотомия — рассечение суставной капсулы.

- Ортопедические операции для коррекции костных и суставных деформаций.

- При неврологических формах — введение ботулотоксина для снижения спастики.

Профилактика

- Раннее начало движения и физиотерапии после операций и травм.

- Минимизация сроков иммобилизации.

- Регулярные упражнения на растяжение и поддержание тонуса мышц.

- Контроль мышечного тонуса и предотвращение длительных статических положений.

- Использование ортезов и шин для сохранения функционального положения сустава.

Физическая терапия и активное восстановление — основа профилактики контрактуры.

Чем раньше начата работа над подвижностью и контролем боли, тем выше шанс вернуть нормальную походку и функцию стопы.